ताम्र धातु का प्रयोग तत्कालीन मनुष्य के बौद्धिक विकास की सूचना देता है। -विमलचन्द्र पाण्डेय

धातु काल में प्रवेश

मानव सभ्यता ने पाषाण-काल से निकलकर धातु-काल में प्रवेश किया। कुछ विद्वानों का विचार है कि धातु-काल के लोग पाषाणकाल के लोगों से भिन्न थे और उत्तर-पश्चिम के मार्गों से भारत में आए थे। कतिपय अन्य विद्वानों का मत है कि धातु-काल के लोग नव-पाषाण-काल के लोगों की ही सन्तान थे। इस मत के समर्थन में दो बातें कही जाती हैं। पहली बात यह है कि धातु-काल के प्रारम्भ में, पाषाण तथा धातुओं का प्रयोग साथ-साथ होता था और दूसरी यह है कि इस सन्धि-काल की वस्तुओं के आकार तथा बनावट में बड़ी समानता है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि नवपाषाणकाल की सभ्यता धीरे-धीरे उन्नति करके धातु-काल की सभ्यता में बदल गयी।

धातु की खोज: अनुमान होता है कि मनुष्य द्वारा भोजन पकाने के लिए बनाए गए चूल्हों में लगे पत्थरों के गर्म होने से उनमें से धातु पिघलकर अलग हो गई होगी, जब यह घटना कई बार हुई होगी तो नव पाषाण कालीन मानव ने धातु की खोज का कार्य सम्पन्न कर लिया होगा। बहुत से विद्धानों का मानना है कि मानव ने सबसे पहले सोने की खोज की, उसके बाद ताम्बे की खोज हुई। चूँकि सोना अत्यंत अल्प मात्रा में मिलता था इसलिए औजार एवं हथियार बनाने में ताम्बे का उपयोग किया गया।

धातु-काल का अर्थ: धातु-काल से तात्पर्य उस कालावधि से है जब मनुष्य ने पत्थर के स्थान पर धातु का प्रयोग करना आरम्भ किया। सबसे पहले ताम्बे का, उसके बाद काँसे का और अन्त में लोहे का प्रयोग आरम्भ हुआ। चूँकि इन धातुओं का प्रयोग निरन्तर आधुनिक काल तक होता चला आ रहा है इसलिए नव-पाषाण-काल के पश्चात् से लेकर आज तक के काल को धातु-काल कहा जाता है। इस लम्बे काल में मानव-सभ्यता का विकास तेज गति से होता गया है। धातुकाल का मानव, विज्ञान के बल पर इतने आश्चर्यजनक कार्य कर रहा है जो पाषाणकाल में सम्भव नहीं थे।

धातु-काल का विभाजन: धातु-काल को तीन भागों में बांटा जाता है- (1.) ताम्र-काल, (2.) कांस्य-काल तथा (3.) लौह-काल।

ताम्र-कांस्य सम्यता का विकास उत्तर भारत में ही हुआ। दक्षिण भारत में ताम्रकाल के बाद सीधे ही लोहे का प्रयोग आरम्भ हो गया।

ताम्र काल

मानव द्वारा, धातुओं में सबसे पहले ताम्बे का प्रयोग आरम्भ हुआ। ताम्र-काल उस काल को कहते है जब मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ ताम्बे से बनाना आरम्भ किया। ताम्र-काल का आरम्भ नव-पाषाण काल के अंतिम चरण में हुआ। ताँबे की खोज का वास्तविक काल ज्ञात नहीं है किंतु अनुमान है कि इसकी खोज ई.पू. 5,000 के आसपास हुई।

मैलूकाइट नामक हरे अयस्क को कोयले के साथ ढेरी लगाकर, गर्म करने से ताँबा बहकर नीचे आ जाता था। इसका सबसे प्राचीन प्रमाण मिस्र में मिला है। मिस्र में ई.पू. 5,000 की कब्रों से तांबे के हथियार मिले है। साइप्रस में लगभग ई.पू. 3,000 में ताँबे का बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता था। उन दिनों रोम देश के निवासी साइप्रस से ताँबा खरीदते थे। एशिया में ताम्र का प्रयोग प्रथम बार कब हुआ, यह ठीक से ज्ञात नहीं हैं।

शू किंग की गाथाओं के अनुसार चीन देश में ई.पू. 2,500 के आसपास ताम्र के प्रयोग का उल्लेख मिलता है। भारत में प्रमुख ताम्र-पाषाणिक बस्तियों का प्रसार लगभग ई.पू.2150 से ईस्वी 600 (सैन्धव सभ्यता से गुप्तकाल) तक रहा। भारत में ताम्बे का सर्वप्रथम उपयोग सैंधव सभ्यता द्वारा अथवा उसके समकालीन किसी प्राचीन सभ्यता द्वारा किया गया होगा जो आर्यों के आगमन से पहले उत्तरी भारत के मैदानों में मौजूद रही होगी।

ताम्बे को प्रयोग में लाने के कई कारण थे। पत्थर को गलाया नहीं जा सकता परन्तु ताम्बे को गलाया जा सकता है। इसलिए ताम्बे को गलाकर उससे छोटी-बड़ी कई तरह की वस्तुएँ बनाई जा सकती थीं। पत्थर की अपेक्षा ताम्बे की बनी हुई वस्तुएँ अधिक सुन्दर, सुडौल, सुदृढ़़ तथा चिकनी होती थीं। ताम्बे में यह सुविधा भी थी कि उससे चद्दरें भी बनाई जा सकती थीं और उसके टुकड़़े भी किए जा सकते थे। टूट जाने पर ताम्बे को जोड़ा भी जा सकता था।

छोटा नागपुर के पठार से लेकर उत्तरी गंगा-द्रोणी तक फैले हुए विशाल क्षेत्र में ताम्र-वस्तुओं की चालीस से अधिक निधियाँ मिली हैं परन्तु इनमें से लगभग आधी निधियाँ केवल गंगा-यमुना के दोआब से प्राप्त हुई हैं। दूसरे क्षेत्रों से छुटपुट निधियाँ ही मिली हैं। इन निधियों में कुल्हाड़े, मत्स्य-भाले, खड्ग और परशु आकृति वाली वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं का उपयोग न केवल मछली मारने, आखेट करने और लड़ाई करने अपितु दस्तकारी, कृषि आदि अनेक कामों के लिए भी होता था।

इन ताम्र-वस्तुओं के निर्माता कुशल शिल्पकार थे। ये वस्तुएं आखेटकों अथवा घुमन्तू लोगों द्वारा निर्मित नहीं हो सकतीं। ऊपरी गंगा की घाटी में कई स्थलों पर ये वस्तुएं गेरुए रंग के बर्तनों और कच्ची मिट्टी के ढांचों के साथ मिली हैं। इससे पता चलता है कि ताम्र-निधियों का उपयोग करने वाले लोग स्थायी बस्तियों में रहते थे। दोआब के काफी बड़े भाग में बसने वाले ये सबसे पुराने आदिम कृषक और कारीगर लोग थे। गेरुए रंग के बर्तनों वाले अधिकांश स्थल गंगा-यमुना दोआब के उत्तरी भाग से मिले हैं परन्तु ताम्र-निधियां प्रायः समस्त दोआब और इसके परे भी मिली हैं।

गेरुए रंग के मृदभाण्डों की इस संस्कृति का काल मोटे तौर पर ई.पू.2000 और ई.पू.1800 के बीच का है। ताम्र-वस्तुओं तथा गेरुए रंग के बर्तनों का उपयोग करने वाले वाले लोगों की बस्तियां जब गायब हो गईं, तो लगभग ई.पू.1000 तक दोआब निर्जन ही रहा। इस बात का कुछ संकेत मिलता है कि काले और लाल बर्तनों को उपयोग में लाने वाले लोगों की छुटफुट बस्तियां थीं परन्तु अब तक उनके सांस्कृतिक अंतर के सम्बन्ध में सुस्पष्ट धारणा नहीं बन सकी है।

जो भी हो, दोआब के उत्तरी भाग तथा ऊपरी गंगा की घाटी में धातु युग का वास्तविक आरम्भ ताम्र वस्तुओं और गेरुए रंग के बर्तनों का उपयोग करने वाले लोगों के साथ ही हुआ परन्तु किसी भी स्थल पर इनकी बस्ती लगभग सौ साल से अधिक समय तक टिकी नहीं रही। न ही ये बस्तियां बड़ी थीं और न काफी बडे़ क्षेत्र में फैली हुई थीं। इन बस्तियों का अंत क्यों और कैसे हुआ, यह स्पष्ट नहीं है। हिन्दू-धर्म में तांबे के बर्तनों को पवित्र तथा धार्मिक दृष्टि से शुद्ध माना जाता है तो इसका कारण सम्भवतः यह है कि तांबा मानव द्वारा खोजी गई प्रथम धातु थी।

ताम्राश्म संस्कृति की विशेषताएँ

ताम्राश्म संस्कृति के लोगों के बारे में यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि इस संस्कृति के लोग पशुपालक थे, कृषि करते थे, साधारण किस्म के ताम्बे का प्रयोग करते थे और ग्रामीण परिवेश में रहते थे।

काल निर्धारण: कालक्रम के अनुसार ताम्र-पाषाण संस्कृति, सिंधु सभ्यता की कांस्य संस्कृति के बाद आती है। वैज्ञानिक विधि से निर्धारित की गई तिथियों से पता चलता है कि ताम्र-पाषाण संस्कृति का प्रारंभ ई.पू.2150 के पश्चात् हुआ था। कुछ क्षेत्रों में इस संस्कृति का चरण ई.पू.1000 तक चला, तो कुछ अन्य क्षेत्रों में ई.पू.800 तक अथवा उसके बाद ईस्वी 600 (गुप्तकाल) तक भी चलता रहा। जब तक लोहे के औजारों का प्रचलन नहीं हुआ, तब तक पुराने औजारों का उपयोग होता रहा परन्तु अनेक क्षेत्रों में काले-लाल मृदभाण्डों का उपयोग ईसा पूर्व दूसरी सदी तक होता रहा।

ताम्र एवं पाषाण का एक साथ उपयोग: इस काल के मानवों द्वारा ताम्र एवं पाषाण उपकरणों का उपयोग एक साथ किया जाता रहा इसलिए इस संस्कृति को ताम्र-पाषाण संस्कृति भी कहते हैं। इस अवस्था में तांबे का उत्पादन सीमित था। तांबे की भी अपनी सीमाएं थी। केवल तांबे से बनाया गया औजार नरम होता था। तांबे के साथ टिन मिलाकर एक अधिक मजबूत और उपयोगी कांसे की मिश्र धातु बनाने की कला लोगों को ज्ञात नहीं थी। कांसे के औजारों ने कीट, मिò और मेसोपोटामिया में प्राचीनतम सभ्यताओं के उदय में सहायता दी। सिन्धुवासी भी कांसे का प्रयोग करते थे परन्तु दो-आब क्षेत्र की ताम्र-पाषाणिक अवस्था में कांसे के औजारों का प्रायः अभाव ही है।

प्रस्तर फलकों का प्रयोग: ताम्र-पाषाण संस्कृतियों के लोगों ने पत्थर के जिन छोटे औजारों और हथियारों का उपयोग किया उनमें प्रस्तर-फलकों का स्थान महत्त्वपूर्ण था। यद्यपि कई स्थलों पर प्रस्तर-फलक उद्योग ने खूब उन्नति की तथापि पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी उपयोग होता रहा। ऐसे स्थल पहाड़ियों से अधिक दूर नहीं होते थे, परन्तु ऐसे ही अनेक स्थल नदी मार्गों पर भी खोजे गए हैं। कुछ स्थलों से तांबे की कई वस्तुएं मिली हैं। आहड़ और गिलूँड ऐसे ही स्थल हैं जो राजस्थान की बनास घाटी के शुष्क क्षेत्र में स्थित हैं।

आहड़ से पत्थर की कोई कुल्हाड़ी या फलक नहीं मिला है। इसके विपरीत, यहाँ से तांबे की कई कुल्हाड़ियां और दूसरी वस्तुएं मिली हैं, क्योंकि तांबा स्थानीय रूप से उपलब्ध था। गिलूँड में प्रस्तर-फलक उद्योग मिलता है। महाराष्ट्र के जोर्वे तथा चंदोली से तांबे की सपाट तथा आयताकार कुल्हाड़ियां मिली हैं, चंदोली से तांबे की तक्षणियाँ (छेनियाँ) भी मिली हैं।

यातायात के साधनों में वृद्धि: पाषाण-काल के आरंभिक चरण में बोझा ढोने का काम मनुष्य स्वयं करता था परन्तु पशु-पालन आरंभ होने से बोझा ढोने का काम पशुओं द्वारा किया जाने लगा। बोझा ढोने के लिए सबसे पहले बैलों का प्रयोग किया गया परन्तु बाद में गधों, घोड़ों तथा ऊँटों का प्रयोग होने लगा। ताम्रकाल में यह कार्य पशुओं के साथ-साथ पशुओं द्वारा खींची जाने वाली पहियेदार गाड़ियों से भी किया जाने लगा। जल यात्राओं के लिए नावों का निर्माण भी आरम्भ हो गया।

कृषि में उन्नति: कृषि का काम मध्य-पाषाण-काल में ही आरम्भ हो गया था परन्तु अब कृषि बहुत बड़े परिमाण में की जाने लगी। पशुओं की संख्या में वृद्धि हो जाने के कारण अब उनके चारे तथा रखने की व्यवस्था करनी पड़ी। पशुओं के लिए मोटे अन्न की खेती की जाने लगी। अनुमान है कि इस काल का मानव कृषि कार्य में हल का उपयोग नहीं करता था। ये लोग नुकीले पत्थर के दूसरे सिरे में लकड़ी के डण्डे फंसा कर उससे धरती खोदते थे। इस संस्कृति की बस्तियों से हल नहीं मिला है।

ये लोग चावल, गेहूँ, बाजरा, मसूर, उड़द तथा मूँग जैसी कई दालें और मटर पैदा करते थे। महाराष्ट्र में नर्मदा तट पर स्थित नवदाटोली में इन समस्त अनाजों के अवशेष मिले हैं। सम्भवतः भारत के किसी भी अन्य स्थल के उत्खनन में इतने अधिक अनाज प्राप्त नहीं हुए हैं। नवदाटोली के लोग बेर और अलसी पैदा करते थे। दक्खन की काली मिट्टी में कपास की पैदावार होती थी। निचले दक्खन में रागी, बाजरा और इसी कोटि के दूसरे कई अनाजों की खेती होती थी।

पशु-पालन: विद्धानों का मत है कि ताम्र-पाषाणिक काल का मानव पशुओं को दूघ या घी प्राप्त करने के लिए नहीं पालता था अपितु मांस प्राप्ति, बोझा ढोने, कृषि करने तथा यातायात के लिए करता था। दक्षिण-पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी महाराष्ट्र में रहने वाले ताम्र-पाषाण काल के लोगों ने पशुओं को पालतू बनाया था और वे खेती भी करते थे। वे गाय, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे और हिरन का आखेट करते थे। इस काल की बस्तियों से ऊंट के अवशेष भी मिले हैं। पशुओं के कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो घोड़े या पालतू गधे या जंगली गधे के हो सकते हैं। ये लोग निश्चय ही गौ-मांस खाते थे, सूअर के मांस का बहुत उपयोग नहीं होता था।

मछली एवं चावल का भोजन: बिहार और पश्चिमी बंगाल से, जहाँ चावल की खेती होती थी, मछली पकड़ने के कांटे भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि पूर्वी प्रदेशों में रहने वाले ताम्र-पाषाण के लोग मछली और चावल खाते थे। देश के इस भाग में आज भी मछली और चावल लोकप्रिय भोजन हैं।

हस्तकलाएं: इस काल का मानव तांबे की वस्तुएं और पत्थर के औजार बनाने में निपुण था। इस काल के छोटे आकार के बहुत सारे पत्थर के औजार मिले हैं, जिन्हें लघुपाषाण कहते हैं। वे कताई और बुनाई की कला भी जानते थे, क्योंकि मालवा से उस काल की तकली की चक्रियां मिली हैं। महाराष्ट्र से कपास, सन और रेशम के तन्तु मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे लोग कपड़ा भी तैयार करते थे।

विभिन्न प्रकार के मृद्भाण्डों का उपयोग: ताम्र-पाषाण काल के लोग विभिन्न प्रकार के मृदभाण्डों का उपयोग करते थे। इनमें से एक प्रकार के बर्तन काले-लाल रंग के थे। अनुमान होता है कि इनका प्रचलन दूर-दूर तक था। इन बर्तनों को चाक पर बनाया जाता था। कभी-कभी इन पर सफेद रैखिक आकृतियां भी चित्रित की जाती थीं। यह तथ्य न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की बस्तियों के सम्बन्ध में है अपितु बिहार और पश्चिमी बंगाल में खोजी गई बस्तियों के सम्बन्ध में भी है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में रहने वाले इस काल के लोगों ने टोंटी वाले लोटे, धरनी-युक्त तश्तरियां और धरनी-युक्त कटोरे बनाए थे। यह सोचना गलत होगा कि जिन भी लोगों ने काले-लाल बर्तनों का उपयोग किया उनकी संस्कृति भी एक ही थी। उनके बर्तनों और औजारों की बनावट में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। इस काल के लोगों ने लोटों तथा तश्तरियों का उपयोग तो किया किंतु थालियों का उपयोग नहीं किया।

कार्य-कुशलता में वृद्धि: धातु के काम में कुशलता की बड़ी आवश्यकता होती है। अतः अपने कार्य में निपुणता प्राप्त करने के लिए अब लोग पूरे समय अपने ही कार्य में लगे रहते थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के कार्यों में विशेषज्ञता प्राप्त करने लगे। अब कार्य-विभाजन का सिद्धान्त बहुत आगे बढ़ गया और लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत से लोगों पर निर्भर रहने लगे। इस प्रकार मनुष्य स्वावलम्बी से परावलम्बी हो गया।

पक्के भवनों का निर्माण: इस काल से पहले के लोग आम तौर से पकी हुई ईटों से परिचित नहीं थे। धूप में सुखाई तथा आग में पकाई हुई ईटों के भवनों का निर्माण इसी काल में आरम्भ हुआ किंतु इनका उपयोग विरले ही होता था। इस काल में अधिकतर घर टट्टर को लीपकर बनाए जाते थे और इन पर संभवतः छप्पर भी डाले जाते थे। ये मकान बड़े सुविधाजनक होते थे और इनमें सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहती थी।

इन आवासों में मनुष्य, पशु तथा भण्डारण के लिए अलग-अलग प्रबन्ध रहता था। पश्चिमी महाराष्ट्र के इनामगांव स्थान पर आरंभिक ताम्र-पाषाण काल के चूल्हों सहित मिट्टी के बड़े भवन और गोलाकार गड्ढों वाले भवन खोजे गए हैं। बाद की अवस्था ( ई.पू.1300-1000) का पांच कमरों का एक कमरा गोलाकार है। इससे पता चलता है कि इस युग के परिवार बड़े होते थे।

नगरीय सभ्यता के जनक: ताम्र-पाषाणिक अर्थ-व्यवस्था वस्तुतः ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था थी। जैसे कि इनामगांव तथा पश्चिमी मध्य प्रदेश की एरण तथा कयथ बस्तियों की किलेबंदी करके इनके चहुंओर खाइयां खोदी गई थीं जिससे अनुमान होता है कि ताम्राश्म संस्कृति के मानव ने नगरीय सभ्यता को जन्म दिया था।

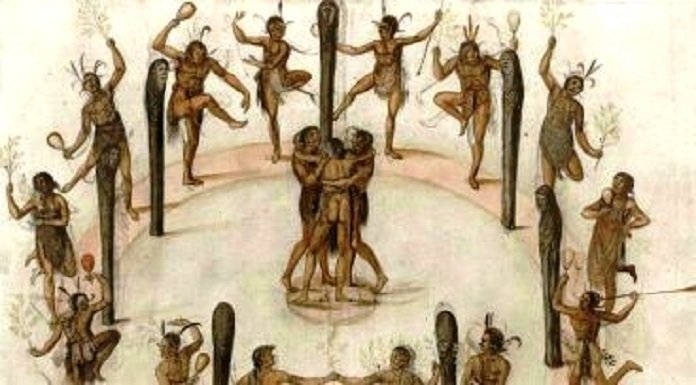

धार्मिक भावना का सुढ़ढ़ीकरण: इस युग में कृषि कार्य विस्तृत हो जाने के कारण मानव पर प्रकृति की अनुकूलता एवं प्रतिकूलता अधिक प्रभाव डालने लगी। इस कारण इस काल के मानव ने प्राकृतिक शक्तियों को देवी-देवता के रूप में पूजना आरम्भ किया। पूजा के लिए मन्दिरों का निर्माण आरम्भ हो गया। धार्मिक भावना के उदय के साथ-साथ इस युग के मानव में अन्धविश्वास भी उत्पन्न हो गया और वह जादू-टोना में विश्वास करने लगा।

स्त्रियों की लघु मृण्मूर्तियों से पता चलता है कि ताम्र-पाषाण काल का मानव मातृदेवियों की उपासना करता था। कच्ची मिट्टी की नग्न लघु मूर्तियों की भी पूजा होती थी। इनामगांव से मातृदेवी की एक मूर्ति मिली है जो पश्चिमी एशिया से मिली मातृदेवी की मूर्ति जैसी है। मालवा और राजस्थान से प्राप्त वृषभ की रूढ़ शैली की मृण्मूर्तियों से पता चलता है कि वृषभ की अनुष्ठानिक पूजा होती थी।

शवाधान: ताम्र-पाषाणिक सभ्यता के लोगों के शव-संस्कारों और धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस काल में महाराष्ट्र क्षेत्र में मृतक के शव को अपने भवन के फर्श के नीचे उत्तर-दक्षिण स्थिति में गाढ़ा जाता था। हड़प्पा के लोगों की तरह उनके पृथक समाधि क्षेत्र नहीं होते थे। कब्र में मिट्टी की हांडियाँ और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं, जो परलोक में मृतक के उपयोग के लिए होती थीं।

पश्चिमी महाराष्ट्र में चंदोली और नेवासा के शवाधानों में कुछ बच्चों को उनके गलों में तांबे की मणियों की मालाएं पहनाकर गाढ़ा गया था परन्तु दूसरे बच्चों के शवाधानों में केवल मिट्टी के बर्तन देखने को मिलते हैं। इनाम गांव के एक वयस्क व्यक्ति को मिट्टी और तांबे के बर्तनों के साथ गाढ़ा गया है।

ताम्राश्म संस्कृति की दुर्बलताएं

सामाजिक असमानताएं: ताम्र-पाषाण काल में सामाजिक असमानताएं आरंभ होने के प्रमाण मिलते हैं। कायथा के एक भवन से तांबे की 29 चूड़ियां और दो विशिष्ट कुल्हाड़ियां मिली हैं। उसी स्थान से मिट्टी के घड़ों में से सेलखड़ी और कार्नेलियन-जैसे कुछ मूल्यवान पत्थरों की मणियों की मालाएं मिली हैं। अनुमान है कि ये वस्तुएं समृद्ध लोगों की थीं।

कष्टमय जीवन: पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में गाढ़े गए बच्चों के शवावशेषों से इस ताम्र-पाषाणिक संस्कृति की दुर्बलता स्पष्ट हो जाती है। अन्न-उत्पादक अर्थव्यवस्था के उपरांत भी बच्चों की मृत्यु-दर बहुत ऊंची थी। इसके कारणों का पता लगाना कठिन है। कुपोषण अथवा महामारी के कारण इतनी बड़ी संख्या में बच्चे मरे होंगे। उस काल के ताम्र-पाषाणिक समाज तथा अर्थव्यवस्था में दीर्घायु प्राप्ति को बढ़ावा मिलना सम्भव नहीं था।

हड़प्पा सभ्यता से तकनीकी आदान-प्रदान का अभाव: ताम्र-निधियों वाले ये लोग हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, और ये लोग गेरुए रंग के बर्तनों वाले जिस प्रदेश में रहते थे वह भी हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से अधिक दूर नहीं था। इसलिए दोनों सभ्यताओं में सम्पर्क होना तथा तकनीकी कौशल का आदान प्रदान होना स्वाभाविक था किंतु ताम्र-पाषाणिक सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों के ज्ञान का लाभ नहीं उठाया। इसलिए वे कांसे के बारे में नहीं जान सके।

I blog frequently and I truly thank you for your information. This great article has really peaked my interest. I am going to book mark your website and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts from you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

I’m amazed, I must say. Rarely do I encounter a blog that’s both educative and engaging, and let me tell you, you have hit the nail on the head. The problem is something which too few men and women are speaking intelligently about. I’m very happy I came across this in my search for something regarding this.

Pretty! This was an incredibly wonderful article. Thank you for supplying this info.

I was pretty pleased to find this web site. I need to to thank you for your time just for this wonderful read!! I definitely enjoyed every bit of it and i also have you saved to fav to see new things on your website.

Hello there! I could have sworn I’ve visited your blog before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly happy I came across it and I’ll be book-marking it and checking back frequently.

Your style is really unique compared to other people I’ve read stuff from. Thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just bookmark this site.

An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you should publish more about this issue, it may not be a taboo subject but usually people don’t speak about these subjects. To the next! Kind regards!

I’d like to thank you for the efforts you’ve put in penning this site. I am hoping to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my own, personal site now 😉

After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I recieve 4 emails with the exact same comment. There has to be a means you can remove me from that service? Kudos.

You’re so interesting! I don’t suppose I’ve truly read through something like that before. So wonderful to discover someone with original thoughts on this issue. Seriously.. thanks for starting this up. This web site is one thing that’s needed on the internet, someone with a bit of originality.

I quite like looking through a post that will make people think. Also, many thanks for allowing for me to comment.

I’m amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that’s equally educative and entertaining, and without a doubt, you have hit the nail on the head. The issue is something which too few people are speaking intelligently about. I’m very happy that I came across this in my search for something regarding this.

You are so interesting! I do not think I’ve truly read a single thing like this before. So great to find somebody with genuine thoughts on this subject matter. Really.. many thanks for starting this up. This site is something that’s needed on the internet, someone with a little originality.

When I originally left a comment I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on each time a comment is added I get four emails with the same comment. There has to be a way you can remove me from that service? Many thanks.

It’s difficult to find knowledgeable people for this subject, however, you seem like you know what you’re talking about! Thanks

I blog quite often and I genuinely appreciate your content. This article has really peaked my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for new information about once per week. I subscribed to your Feed too.

There is certainly a great deal to know about this subject. I like all of the points you have made.

I truly love your site.. Great colors & theme. Did you make this web site yourself? Please reply back as I’m hoping to create my own blog and would love to find out where you got this from or just what the theme is named. Thanks.

I couldn’t resist commenting. Exceptionally well written.

Excellent post. I will be facing many of these issues as well..

This is a topic that’s close to my heart… Thank you! Where are your contact details though?

Can I just say what a comfort to discover a person that genuinely understands what they’re discussing online. You certainly understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people must read this and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular given that you definitely possess the gift.

Excellent article. I absolutely love this site. Continue the good work!

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post plus the rest of the site is also very good.

Very nice write-up. I absolutely love this website. Keep it up!

Oh my goodness! Incredible article dude! Thanks, However I am having issues with your RSS. I don’t know why I am unable to join it. Is there anybody else having identical RSS issues? Anyone that knows the solution can you kindly respond? Thanks!

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this article and the rest of the website is also really good.

Everyone loves it when individuals come together and share thoughts. Great website, continue the good work.

I have to thank you for the efforts you have put in writing this site. I really hope to check out the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own site now 😉

Great info. Lucky me I ran across your site by chance (stumbleupon). I have book marked it for later!

Great article! I learned a lot from your detailed explanation. Looking forward to more informative content like this!

Great info. Lucky me I came across your site by accident (stumbleupon). I have saved as a favorite for later.